第3章 被爆者救護

被爆した隆は、右半身に多数の硝子片切創を負い、特に右耳前部の傷は深く、右側頭動脈が切断されるほど重傷だった。滝のごとく噴き出す鮮血を三角巾で縛っての負傷者の救護活動中も、失血のため何度も倒れた。多くの研究資料も灰となり、絶望感に打ちひしがれた隆だったが、目の前の新しい現実に立ち向かわねばならないことに気づくと、ふたたび被災者救護に立ち上がった。そこには新たな課題、まだだれも研究したことのない病気、原爆症の研究が待っていたのだ。

3日間の長崎医科大学での救護活動ののち、2人のわが子を疎開させていた三ツ山に救護所を設け、8月12日から10月8日までの58日間、被災者の救護にあたった。

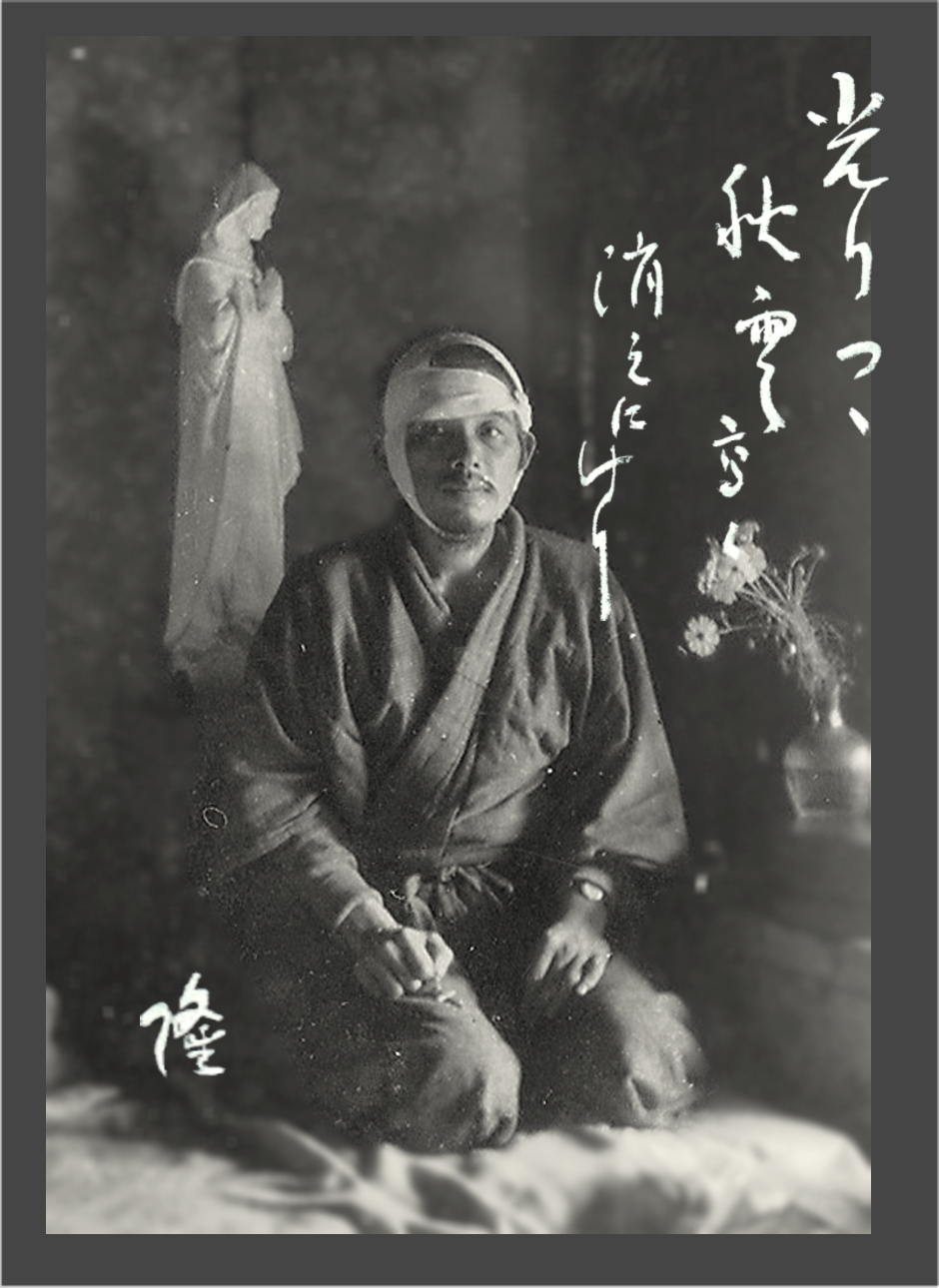

ひとりでも多くの命を救いたいとの一心で三ツ山での巡回診療を続けたが、やがて自らにも原子病の症状が現われ、9月20日、薄れる意識の中で「光りつつ 秋雲高く 消えにけり」と詠むと、ついに危篤状態におちいった隆であったが、1週間後に奇跡的に意識を取り戻した。

10月15日、三ツ山での救護活動を終え、自宅焼け跡(上野町)に戻り、再建の道を歩みだす。

原子野を歩く永井隆(昭和20(1945)年11月4日 米軍撮影)

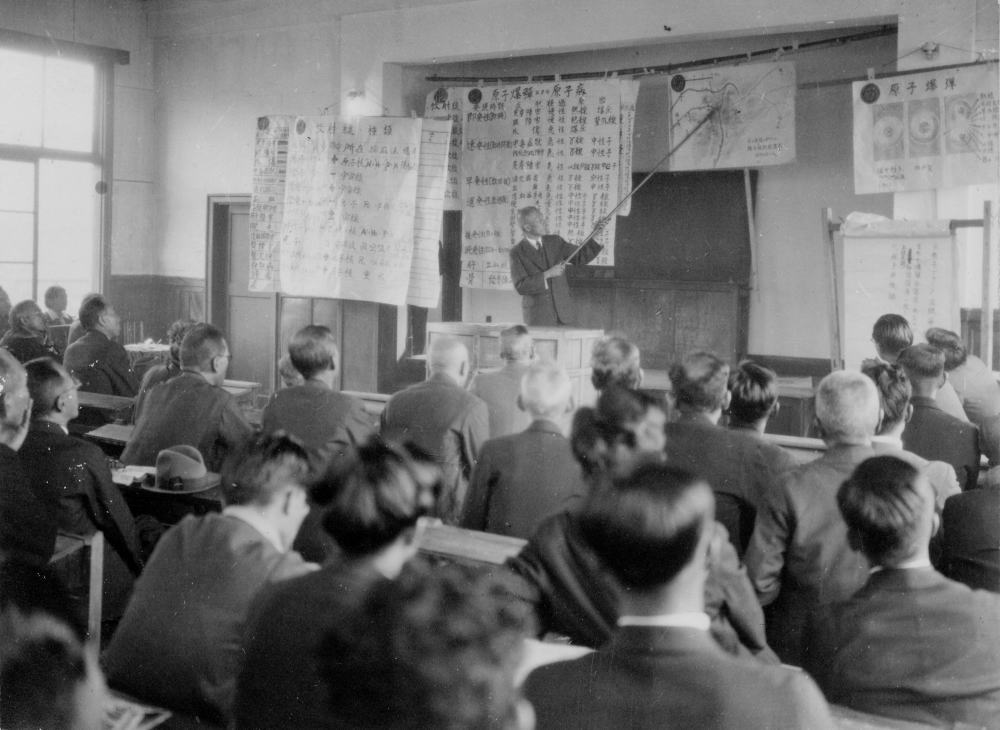

昭和21(1946)年1月には物理的療法科教授に就任、救護活動の模様を「原子爆弾救護報告」としてまとめたり、夏には後の『長崎の鐘』として世に出ることとなる『原子時代の開幕』を書き上げるが、11月17日の長崎医学会総会での講義「原子病概論」を最後に病床に伏す。

「それから今日まで病勢は順々に進んできた。今では原稿用紙をとってもらうことさえいちいち人に頼まねばならぬほどだ。それで患者を診るどころか、顕微鏡をのぞく力もない。しかし幸いなことには、私の研究したい原子病そのものが私の肉体にある。」

(永井 隆著「この子を残して」より)